Il progetto di ricerca

"Sono convinto che lo studio CVRISK-IT rappresenterà un passo significativo verso una prevenzione cardiovascolare personalizzata e quindi sempre più efficace. Se confermata dai risultati dello studio, infatti, l’integrazione di nuovi approcci di valutazione del rischio promette di aprire nuove frontiere nella nostra lotta contro le malattie del cuore e dei vasi". Lorenzo Menicanti, Presidente della Rete Cardiologica.

Che cos’è e a che cosa servirà lo studio CVRISK-IT

Lo Studio denominato “CVRISK-IT” è uno studio scientifico randomizzato e controllato di portata nazionale, finanziato dal Ministero della Salute e che vede la partecipazione di ben 17 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) afferenti alla Rete Cardiologica.

CVRISK-IT ha lo scopo di "andare al cuore della prevenzione", per capire se l’integrazione di informazioni complementari sulla salute (derivanti, per esempio, da immagini radiologiche o dati genetici) aiuti a stimare meglio il rischio che una persona sviluppi una malattia cardiovascolare a 10 anni, in modo da fornire consigli sempre più personalizzati per prevenire queste patologie.

Inoltre, lo Studio è un’occasione per raccogliere campioni biologici dalle persone che intendono contribuire alla ricerca medica in ambito cardiovascolare.

È previsto che la sperimentazione si svolga in 17 IRCCS e altri centri affiliati (es, aziende ospedaliere, centri AVIS) e che vengano inclusi un totale di 30.000 volontari sani.

Cuore: i numeri del rischio

Le malattie del cuore e dei vasi sanguigni sono tra le principali cause di morte, oltre che la prima fonte di spesa sanitaria. In Europa, secondo dati recenti, le malattie cardiocircolatorie hanno causato più del 32% di tutti i decessi nel nostro continente, seguite da quelle oncologiche (22%).

E l’Italia non fa eccezione. Nel nostro Paese, secondo dati ISTAT, queste patologie causano quasi un terzo di tutti i decessi (27,7% negli uomini e 33,7% nelle donne). E l’infarto del miocardio resta la prima causa di decesso per uomini e donne over 65.

Eppure, il 54% degli italiani ritiene di non essere a rischio, e solo uno su due dichiara di fare «qualcosa» per la prevenzione.

Che cosa sappiamo sul rischio di ammalarsi?

La probabilità che abbiamo di sviluppare una malattia in un determinato periodo di tempo può aumentare o diminuire se vi sono – o non vi sono – particolari condizioni (caratteristiche genetiche, altre malattie di cui abbiamo sofferto in passato o da cui siamo affetti al momento, stile di vita e alimentazione, ambiente, stress ecc.). Queste condizioni sono definite fattori di rischio.

Non è detto che la presenza di un dato fattore di rischio determini necessariamente una malattia. In altre parole, i fattori di rischio non sono di per sé causa di malattia. È provato, però, che la presenza di un fattore di rischio in una persona rende statisticamente più probabile che quella persona sviluppi la patologia associata a quel fattore.

Tutti conosciamo (e usiamo anche spesso) l’espressione: "prevenire è meglio che curare". Come altre frasi entrate nel linguaggio comune, anche questa ha un’origine illustre: è stata attribuita nientemeno che a un famoso filosofo di 500 anni fa (Erasmo da Rotterdam) e oggi è un principio fondamentale dell’assistenza sanitaria moderna.

La consapevolezza del rischio è il primo ingrediente nella “ricetta” della prevenzione. Sì, perché, proprio come avviene per il rischio di sviluppare un tumore, anche prevedere il rischio che ciascuno di noi corre di sviluppare una patologia del cuore o dei vasi è possibile, e può aiutarci a evitare di ammalarci, vale a dire a prevenire queste malattie.

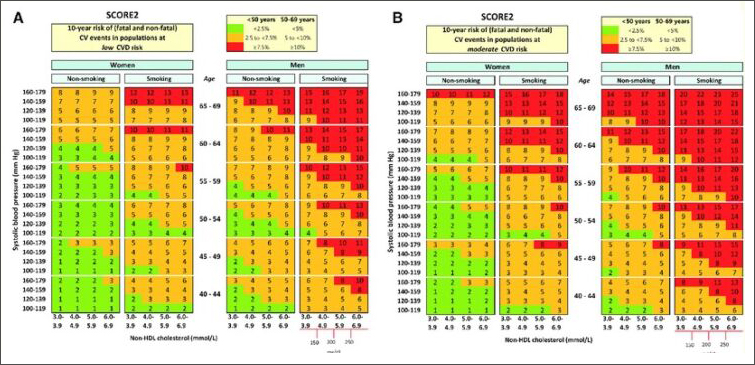

La ricerca medica ha elaborato dei "modelli" di previsione del rischio di malattia cardiovascolare, sia per gli adulti, sia per gli anziani, che sono fondamentali per la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie. Il modello attualmente più efficace per gli adulti si chiama SCORE2, e quello specifico per le persone anziane si chiama SCORE2-OP.

Questi modelli guidano il medico nel difficile compito di stimare il nostro rischio globale di malattia, tenendo conto di vari fattori di rischio individuali modificabili e non (per esempio l’età, il sesso, l’abitudine al fumo, la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo e così via).

A seconda della presenza di uno o più di questi fattori, e dei nostri sforzi per contrastare quelli che possiamo modificare, ciascuno di noi è più o meno a rischio di ammalarsi. Insomma, non tutti rischiano allo stesso modo. Anzi. In un certo senso, la prevenzione è davvero una questione personale.

E quando il rischio di una persona rientra in una "zona grigia" (nella quale il rischio c’è, ma non è ancora francamente elevato), la ricerca raccomanda di tenere in considerazione anche altri fattori detti: "modificatori del rischio".

Che cosa sono i modificatori del rischio cardiovascolare e perché è importante tenerne conto?

I modificatori del rischio sono fattori o condizioni che modificano la situazione cardiocircolatoria di una persona, contribuendo ad aumentare (o diminuire) la probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o a un ictus cerebrale. Ecco alcuni esempi.

- La componente ereditaria è una di queste condizioni: la presenza, nel nostro patrimonio genetico, di caratteristiche predisponenti, che può essere ricercata utilizzando punteggi poligenici di rischio (in inglese: polygenic risk scores). Per calcolare questi ultimi, è sufficiente prelevare un piccolo campione di sangue e ricercarvi la presenza di una o più varianti geniche associate alla malattia, ricavando poi la somma ponderata del rischio relativo conferito da queste varianti.

- La quantità di calcificazioni presenti nella parete interna delle arterie coronarie (i vasi che “nutrono” il muscolo cardiaco) è un’altra di queste condizioni. L’entità delle calcificazioni aterosclerotiche è direttamente proporzionale al rischio di andare incontro a un evento cardiovascolare. I medici lo chiamano “punteggio del Calcio” (Calcium score, in inglese): si tratta di un numero, espressione diretta del calcio coronarico, che aiuta i medici a stimare il rischio di avere un evento cardiovascolare (infarto miocardico). Per ricavare questo punteggio basta una semplice TAC, senza mezzo di contrasto, un test non invasivo.

- Lo spessore dei due strati più interni dell’arteria carotide (in sigla IMT), che può essere rilevato mediante una ecografia doppler. L’esame, assolutamente non invasivo, permette anche di individuare la presenza di placche ed eventuali depositi di calcio o colesterolo, anche di lieve entità.

Disporre di queste informazioni aggiuntive sul rischio può consentire al medico interventi preventivi sempre più personalizzati e può così migliorare l’aderenza alle sue prescrizioni per una modificazione dello stile di vita e per trattamenti specifici.

Fonti e riferimenti

- Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, et al. J Am Coll Cardiol. 1990 Mar 15;15(4):827-32.

- Aragam KG, Jiang T, Goel A, et al. Nat Genet. 2022 Dec;54(12):1803-1815.

- Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. Circulation. 2019 Sep 10;140(11):e596-e646.

- Baldassarre D, Amato M, Pustina L, et al. Atherosclerosis. 2007 Apr;191(2):403-8.

- Bonati LH, Kakkos S, Berkefeld J, et al. Eur Stroke J. 2021 Jun;6(2):I-XLVII.

- Eckstein HH, Kühnl A, Berkefeld J, et al. Dtsch Arztebl Int. 2020 Nov 20;117(47):801-807.

- Elliott J, Bodinier B, Bond TA, et al. JAMA. 2020 Feb 18;323(7):636-645.

- Eurostat. Causes of death statistics. 2021.

- Georgiopoulos G, Mavraganis G, Delialis D, et al. Eur J Prev Cardiol. 2022 Oct 18;29(13):1773-1784.

- Golub IS, Termeie OG, Kristo S, et al. JACC Cardiovasc Imaging. 2023 Jan;16(1):98-117.

- Greenland P, Bonow RO, Brundage BH, et al. J Am Coll Cardiol. 2007 Jan 23;49(3):378-402.

- Hageman SHJ, Petitjaen C, Pennells L, et al. Eur J Prev Cardiol. 2023 Oct 26;30(15):1705-1714.

- Huebner M, le Cessie S, Schmidt CO, Vach W. University of Pennsylvania Press, 2018. 4(1):171-192.

- Inouye M, Abraham G, Nelson CP, et al. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 16;72(16):1883-1893.

- IQVIA per Fondazione Italiana per il Cuore (2023).

- Khera AV, Chaffin M, Aragam KG, et al Nat Genet. 2018 Sep;50(9):1219-1224.

- Naylor AR, Ricco JB, de Borst GJ, et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2018 Jan;55(1):3-81.

- Patel AP, Wang M, Ruan Y, et al. Nat Med. 2023 Jul;29(7):1793-1803.

- Sakaue S, Kanai M, Tanigawa Y, et al. Nat Genet. 2021 Oct;53(10):1415-1424.

- SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2439-2454.

- SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. Eur Heart J. 2021 Jul 1;42(25):2455-2467.

- Silarova B, Sharp S, Usher-Smith JA, et al. Heart. 2019 Jul;105(13):982-989. doi: 10.1136/heartjnl-2018-314211

- Sun L, Pennells L, Kaptoge S, et al. PLoS Med. 2021 Jan 14;18(1):e1003498.

- Timmis A, Vardas P, Townsend N, et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2022 Jun 6;8(4):377-382.

- Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. Eur Heart J. 2021 Sep 7;42(34):3227-3337. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484. Erratum in: Eur Heart J. 2022 Nov 7;43(42):4468.

- Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJ, et al. Sci Data. 2016 Mar 15;3:160018.